用事があって日帰りで京都へ出掛けた。少しでも時間を作れたら必ず寄る六曜社地下店。あの場所で珈琲を飲むと、いつも気持ちや記憶が遥か昔の日に舞い戻る。少し前に、とある映画を見て「匂いと音はどちらがより記憶に密接だろうか」と考えていたからか、そのノスタルジーがどこから来るものなのかしばらく考えてしまった。

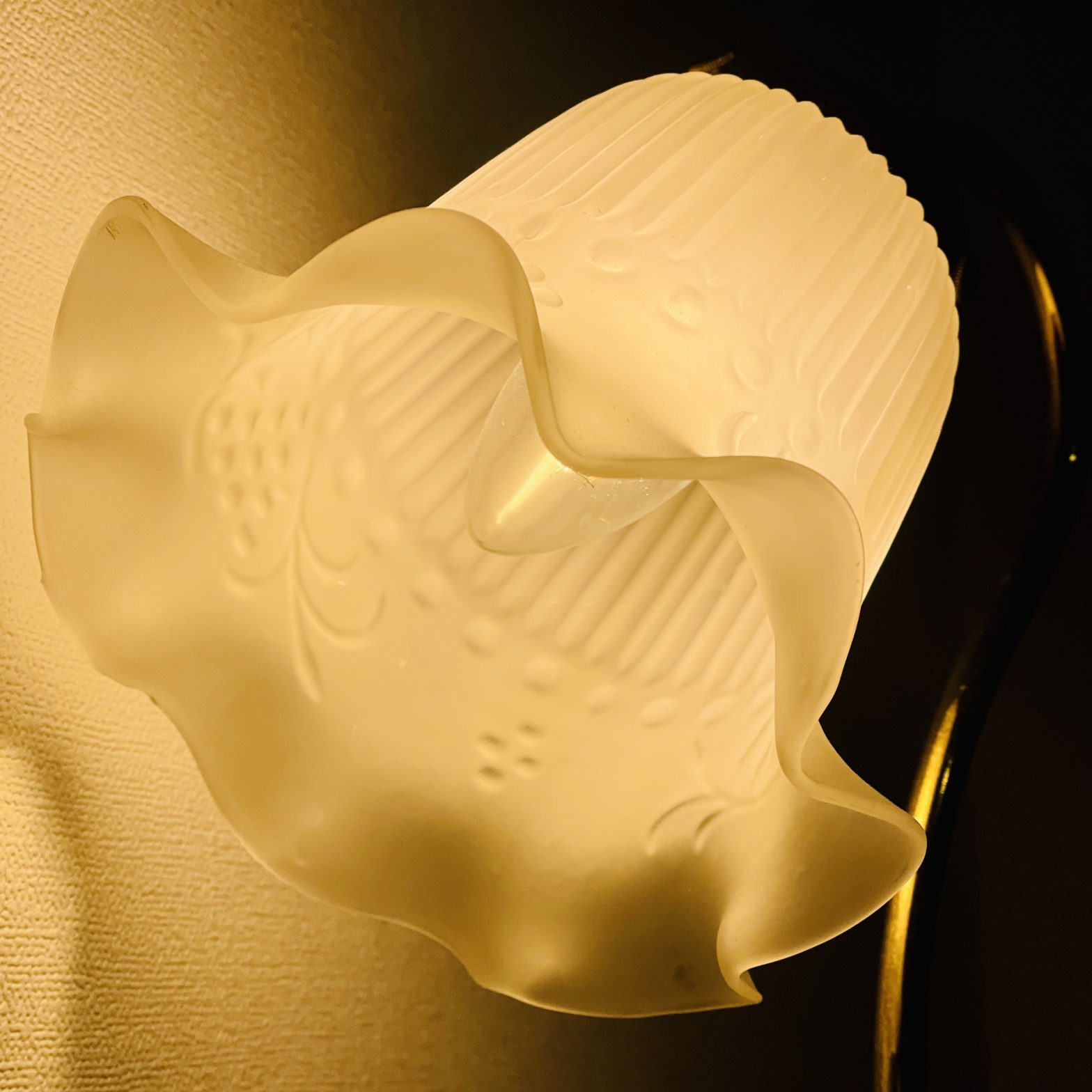

以前はこのくらいの季節になると、「なんとなく」アイスコーヒーを注文していた。しかし、少し前からあたたかい珈琲を注文したときに運ばれてくるカップが楽しみになって、よほど熱気を冷ましたい日以外はホットを頼むように。偶然なのか、その日着ていたワンピースにぴったりのものが目の前にくると、嬉しい気持ちになる。

それぞれタイミングや状況もあるので仕方がないことではあるが、閉店情報が拡散されたあと行列ができる現象に、やや苦しい気持ちになることがある。「ずっとここにあったのに」そう思ってしまうのではないか、と考えたりする。とはいえ、それはお店の方しか分からない気持ちで、最後は華々しいくらいが良いのかもしれない。

純喫茶へ行くことは散策とセットであることが多い。川に浮かぶ鴨の青色の羽、遠くにいる猫のやわらかそうな毛並み、思わず目を瞑りたくなる木漏れ日、今日がすべてと言わんばかりに咲くバラの花、誰かにあげたくなる美味しそうなパン…。大きな木の下にベンチを見つけたらそこに座り、ただぼんやりした後向かう喫茶の幸せ。

もちろん、食べたくて飲みたくて注文しているのだが、どんな器に入れられて運ばれてくるかを最も楽しみにしているかもしれない、と最近気が付いた。視覚が変われば味覚も違くなるように思えるため、その部分にそれぞれのお店の個性を感じる。そんな視点を加えると、食べるだけに留まらず、純喫茶での味わい方は無限になる。

名前を知ることはとても大切だと思う。仕事等で一度きりしか会わない人でも、顔と名前を一致させていられたら、どこかですれ違ったときに話しかけることもできる。また、普段はブレンドを飲むことが多くても、一度覚えた名前の珈琲はまた飲みたくなったりする。記憶するというのは、その瞬間から輪郭がはっきりすることだ。

散歩をしていると足や目は忙しいが、頭にはどこか隙間があるような感じになる。散歩と人生は似ていると思う。それは目的地が決まっているとき、ただそこへ向かうだけだとしても、気の向くままに選んだ分岐点によってその先の道が変わったりする。花が咲いていたり、水たまりがあったり、誰かと会ったり、しばらく休んだり。

実際の暮らしでもインターネットの世界でも、例えば検索という行為のように能動的に何かを選択することは多い。比べて、散歩はどこかへ向かう道で視界に入るものがただ流れていくだけ。自らの好みとは無縁な風景たちも飛び込んできて、その中には今まで気付かなかった好きなものとの出会いが不意にあったりするのが素敵だ。

「今度行こう」、気になった店の前を思いながら通り過ぎ、日々は慌ただしくそうしているうちにあっという間に年月が経ち、気がついたときには永遠に行けなくなってしまうことが多々ある。二度と開くことのないシャッターや点らない灯りを見ては「思い立ったが吉日」と自戒するもの、繰り返しては後悔の念に駆られてしまう。

普段訪れる純喫茶たちは、たいてい家族経営を主とした少人数で営業していることが多い。空いている時間ならば問題ないが、混み合っている時間帯に訪れると、注文が集中していることがある。「少しお時間頂きます」はその後味わう美味しさのための言葉だと思っている。ここにいる間くらいはのんびり、そんな風に過ごしたい。

昔は良かった、あのままが好きだった。よく耳にするし、自分でもしばしば思ってしまう言葉。けれど本当に「そのまま」だったら、次第に時代から取り残されて朽ちてしまうだろう。ずっと愛されているものたちは、本当は誰にも気づかれないようなスピードで、周りと同じ歩幅のようで、0.5m先を歩いているのかもしれない。

先日訪れた珈琲豆店主が「珈琲は3回匂いが変わる」という話をしてくれてはっとした。漠然と「珈琲のいい匂いだ」なんて思っていたけれど、確かに、焙煎したとき、挽いたとき、お湯を注いだときでは香りの種類が違う。飲んで美味しい、それだけで充分だが、少しでも何かの視点をもっていることでさらに世界は広がっていく。

3月はいつもそわそわする。人との別れもそうだし、いろいろな物事に区切りをつけやすい時期でもあるから。純喫茶も例外ではなく「閉店」という文字を多く見かける季節。そこがあったから下車していて目的を失って疎遠になってしまう街もある。空白がないと新しいものが入る余裕もないのだからと無理矢理自分を納得させる。

客足が途切れて店主に余裕ができたときなどにぽつりぽつりと始まる会話がある。ちょっとした疑問を投げかけたことから、彼らの学生時代から今に至るまでを聞いたり、数えきれないくらいしたという海外旅行での思い出話を耳に、私も頭の中で各国の市場や港を飛び回ったりする。何かに熱意がある人の話はそれだけで魅力的だ。

計画的であることに憧れるものの、旅や散策はいつもその時の気分で進めてしまい、事前に描いていた通りになることは少ない。けれど、地図から外れて歩いた道に思いがけない出会いがあるのも事実で、焙煎されている珈琲の香りに惹かれてふらっと入った店でのひとときや会話が自分にとって忘れられない一コマになったりする。

続)人によっては、対機械のほうが気が楽だと思うかもしれない。場合にもよるが、帰り際などに交わすちょっとした会話に添えられる笑顔から、店主の想いを垣間見る瞬間が好きな者としては、やはり「人」がいないと寂しい。「珈琲を飲む」、という行為に留まらない付加価値が純喫茶の大きな魅力である、とずっと思っている。

日に日に技術は進化していていろいろなことが便利になるのはありがたい反面、これから「人間じゃなければだめ」であるのはどういう要素が必要なのだろうとよく考える。例えば、簡単な接客、機械で珈琲を淹れること、配膳や片付け、会計も、ロボットによって出来るようになってきている。どちらが良いということでもなく(続

続)好んで訪れている店はだいたい5,60年前に造られていて、外観や内装は過去から続くものではあるが、働く人たちは言うまでもなくを「今」を生きている。故に懐古主義などでもなく、誰かがその良さを伝えることをやめてしまったら、近い未来になくなってしまうかもしれないデザインや技術をただ好んでいるだけなのだ。

正月の散歩中に玄関にある飾りを見て思ったことがある。例えば、その習慣が無くなってしまっても特段影響はないという人も多いと思うが、そうして少数派になって隅に追いやられてしまうと、それを商売としている人やその文化に興味を抱いた人たちにとって、愛でる機会や場所が極端に少なくなってしまうことが多々ある。(続

自分では気づかないような小さな体調の変化を、いつも食べているものの味が違うことで知るときがある。それと同じで、珈琲の香りを楽しめない日は自分に余裕がないバロメーターにもなっている。落ち着くために珈琲を飲むのか、飲むことによって落ち着くのか。どちらにせよ「珈琲」という存在に救われている瞬間が多々ある。

純喫茶に夢中な理由として、「どこにいるかわからなくなる瞬間」を味わいたい、というのがある。例えば、渋谷にある名曲喫茶ライオン。絶妙な明度の青い照明と、どこかで嗅いだような懐かしい匂いが現在位置をあやふやにする。扉の外には日常が続いているが、意図的に自分の内側に入るような時間が癖になるのかもしれない。

出来ることなら、気になる本を読んで、好きな音楽を流してたまに一緒に歌って、その日の気分に合ったお店を目指して、ふぅとひと息ついて珈琲を飲みたい。そんな日々ばかりでないことも分かっているけれど、純喫茶へ行くとたまにどこにいるかを忘れて現実を少し隅っこにやって、ぼんやり気ままな空想旅行ができるから素敵。

生活には度々思いがけない出来事が起きて、感情が揺れたりその対象との綻びが生じたりする。気には掛けながらも適切な距離が良いとは常々思っているが、今度はそのことについて気を揉みすぎて疲れたりもする。改めて純喫茶という場所は素晴らしいなあと思う。あたたくて寛げるのにそしらぬ顔でいつも迎えてくれるのだから。

2023年になった。休みの間もずっと純喫茶のことを考えていた。正しくはそこに紐付く「昭和」の好きな要素について。惹かれるのはどこか気の抜けているところで、生死に関わる選択でなければ、多少の楽観は必要と思える点であるかもしれない。刹那的としても珈琲を飲みながらそんな思考が隅にあるだけでも気が楽になる。